2015/11/19

ニュース

クリスチャン・ツィメルマンのベルリン・リサイタル

ベルリン・フィルハーモニー大ホールの木目の舞台には、スタインウェイのピアノが一台置かれただけ。ピアノリサイタルだから当たり前なのだが、ベルリン・フィルの演奏会ではなく、一人のピアニストが奏でる音楽を求めて、約2300席のホールが満席になる光景というのはなかなか壮観だった。何しろフィルハーモニーの大ホールでピアノのリサイタルを行うのは、この日のツィメルマンを始め、ソコロフ、キーシンなど、ごく一握りの名だたるピアニストに限られる。もちろんそこで生まれる芸術の質に器の大小は関係ないけれど、11月6日のベルリン・フィルハーモニーが特別な期待と緊張感に包まれていたのも確かである。しかもプログラムは、シューベルトの最後の2つのピアノ・ソナタという極めつき。

固唾をのむような雰囲気の中、軽快な足取りで登場したツィメルマンは、シンプルなメロディによる愛らしい変奏曲(7つの軽快な変奏曲)を弾き始めた。この夜のプログラムの予定に入っていない演目だったので、戸惑った聴衆もいたためだろう、演奏後ツィメルマンは客席に向かって1970年代にポーランドのヴロツワフで「再発見」されたというこの作品について簡潔に説明した。和やかな空気が生まれ、舞台と客席との距離が縮まったかと思うと、ツィメルマンは間を置かずに第20番イ長調のソナタの堂々たる和音を鳴らした。シューベルトの後期のピアノ・ソナタの中でも、とりわけ緊密な構成を持つこの作品を、彼は何と磨き抜かれた美しい音で聴かせてくれたことだろう。一音一音これ以上ないというほど研ぎすまされていながら、音楽の流れはあくまでおおらかで自然なのだ。直前に聴いた彼自身の「語り」のように、その音楽にはツィメルマンという人の人間性が太い幹のように貫かれ、知性と感性の稀有な融合があった。第4楽章のロンド:アレグレットの愉しさには少々涙ぐんでしまったほど。

後半は第21番変ロ長調のソナタ。万感の思いで始まる第1楽章の冒頭から、深い森の中に誘われるかのような感動にあふれている。長調と短調、明と暗が微妙に交錯しながら、ツィメルマンはシューベルト最晩年の心象風景を丁寧に、みずみずしく描いてゆく。第2楽章での訥々とした歩みから生まれる寂寥感は比類のないものだった。この重厚極まりない2つの楽章の後に、シューベルトはさらに何という音楽を書いたことだろう。生涯最後の煌めきと諦念の中に、不思議なユーモアさえもが混じっている。ツィメルマンは、夢から突如目覚めたかのように、力強い和音で曲を締めくくった。

アンコールはなかったが、この2つの豊穣な音楽の後ではもう何もいらないというのが大方の聴衆の実感ではなかっただろうか。実際、私の中でもこの夜聴いた音楽は何度も反芻され、いつまでも余韻が消えなかった。

中村真人(在ベルリン/ジャーナリスト)

———————————————————

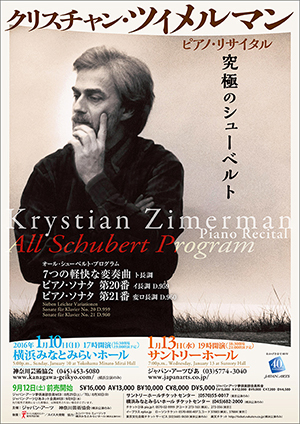

クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル

2016年01月13日(水) 19時開演 サントリーホール

公演詳細はこちら